行政書士受験生

行政書士受験生行政書士試験に独学で合格するための勉強時間が知りたいです。

ネット上では、300〜400時間で合格した人もいれば、2,000時間という人もいますが、実際のところはどうなの?

このような疑問に僕の実体験を基にお答えします。

管理人の受験歴(クリック→)

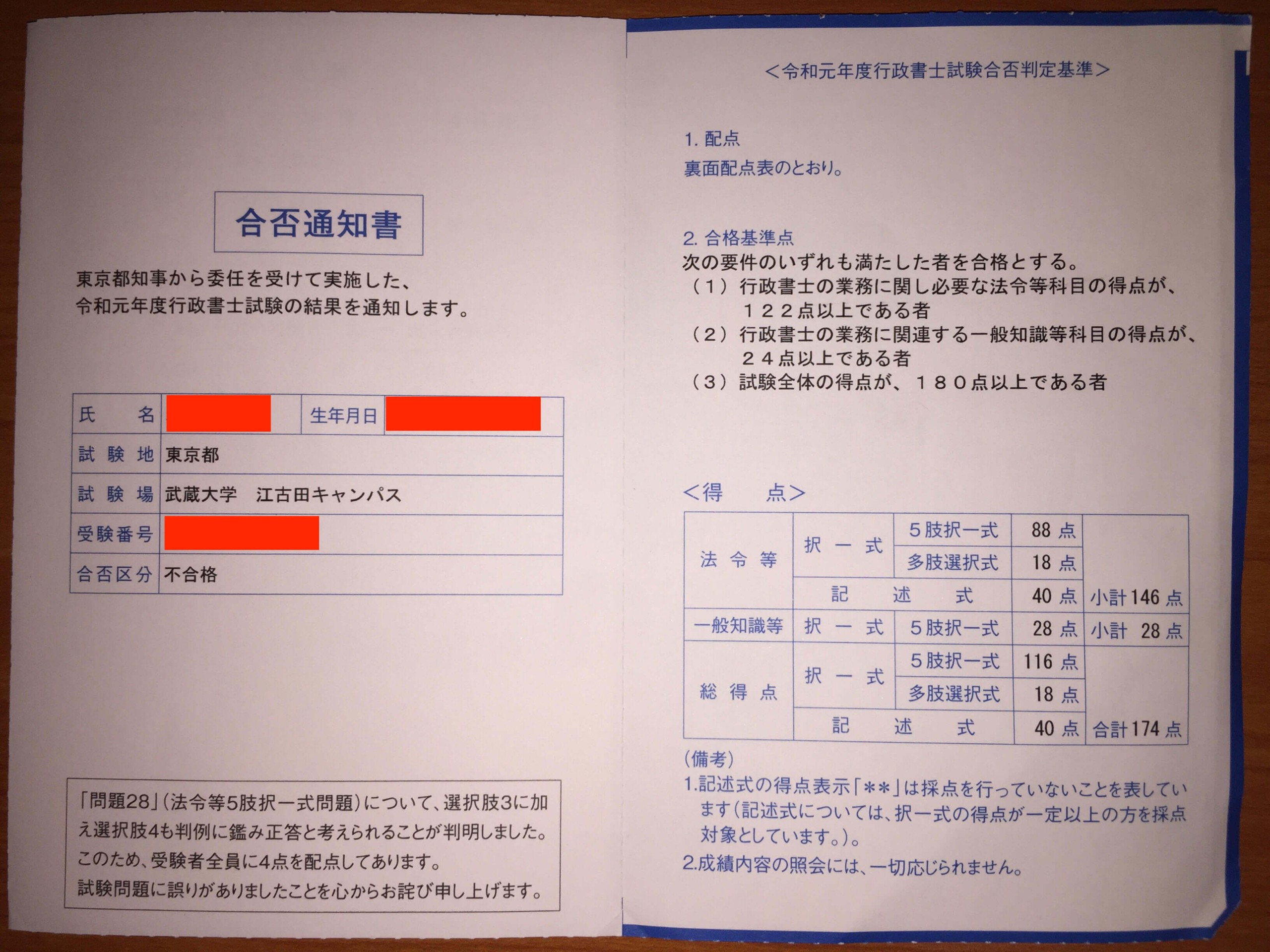

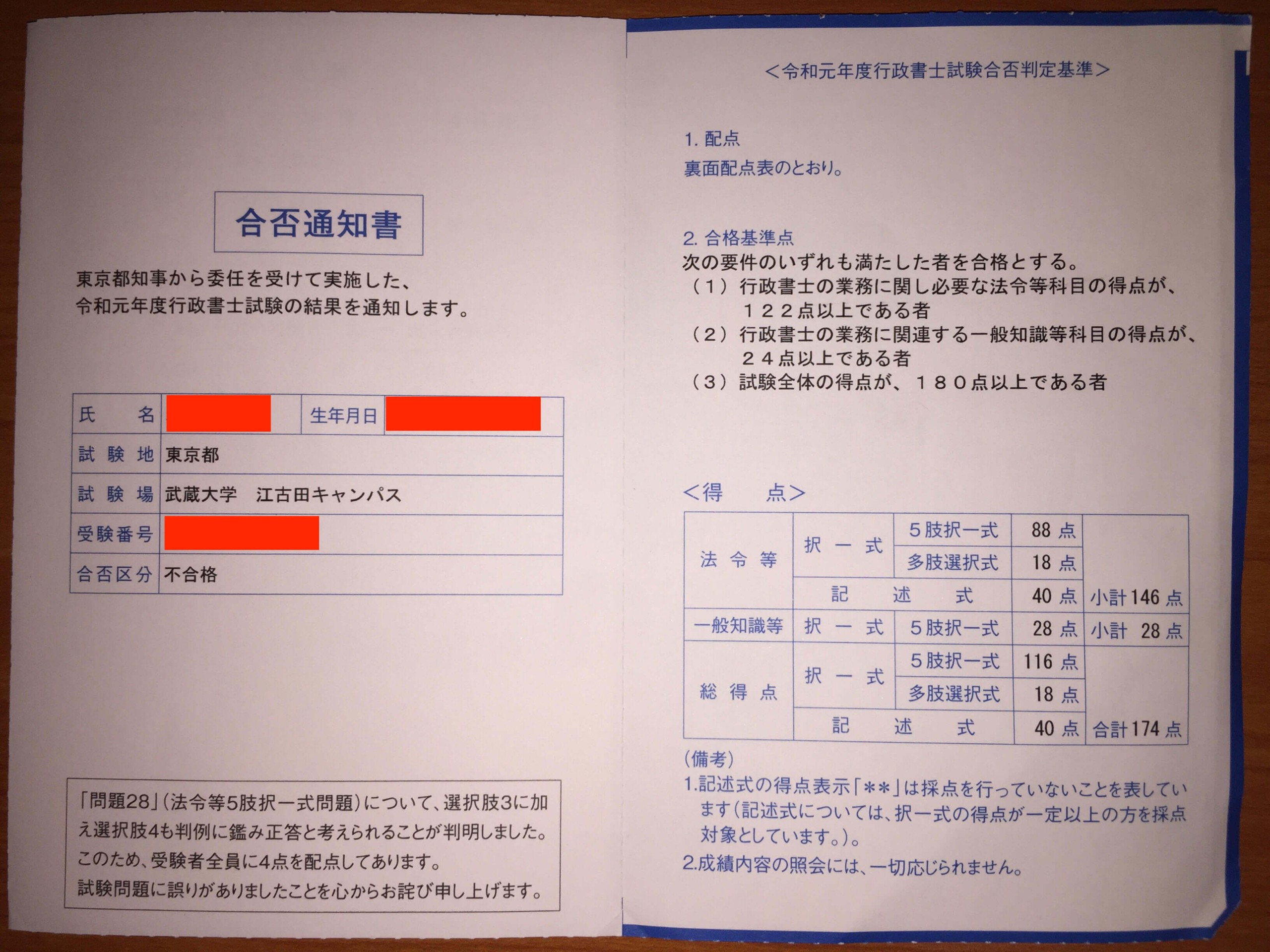

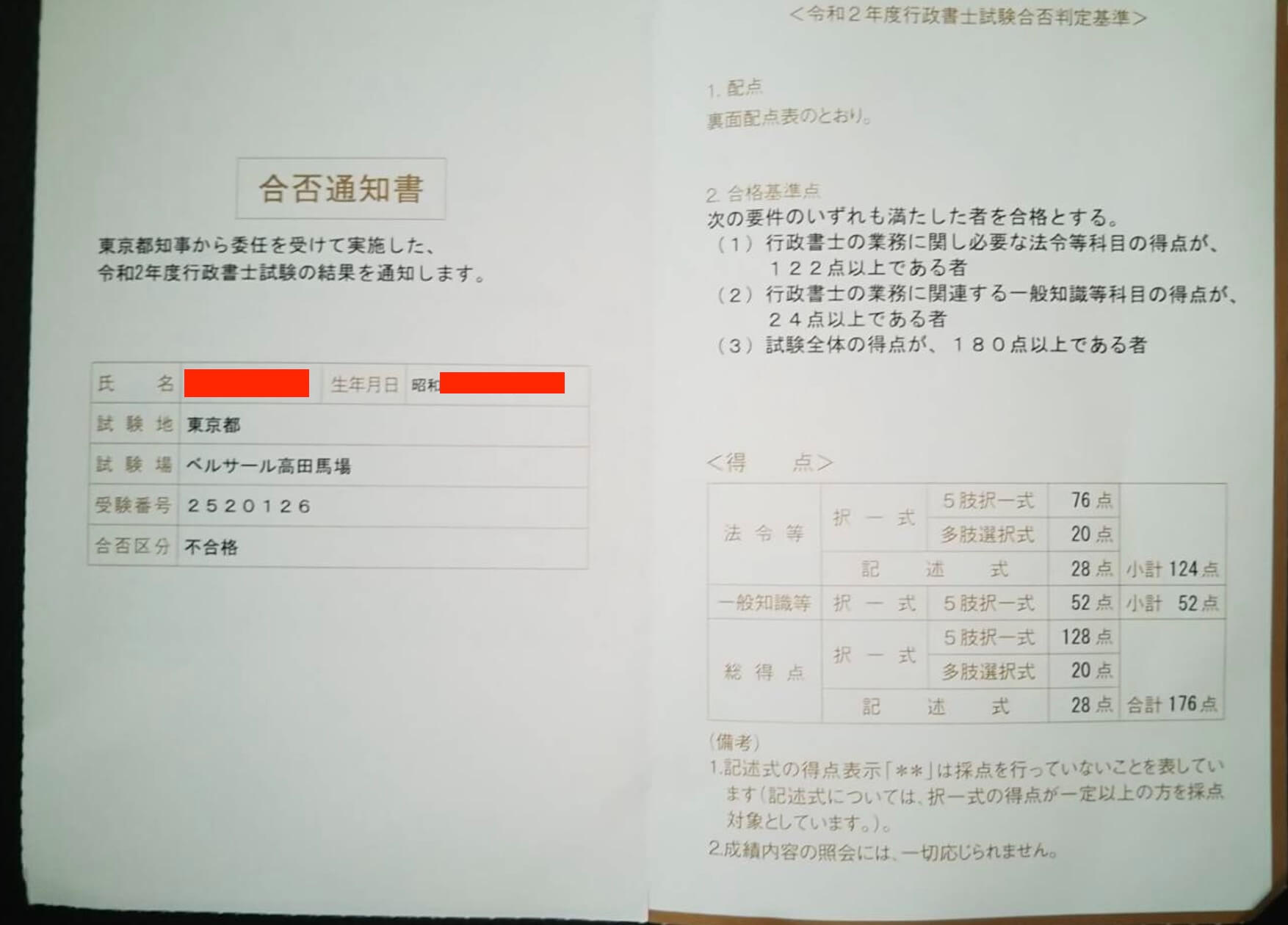

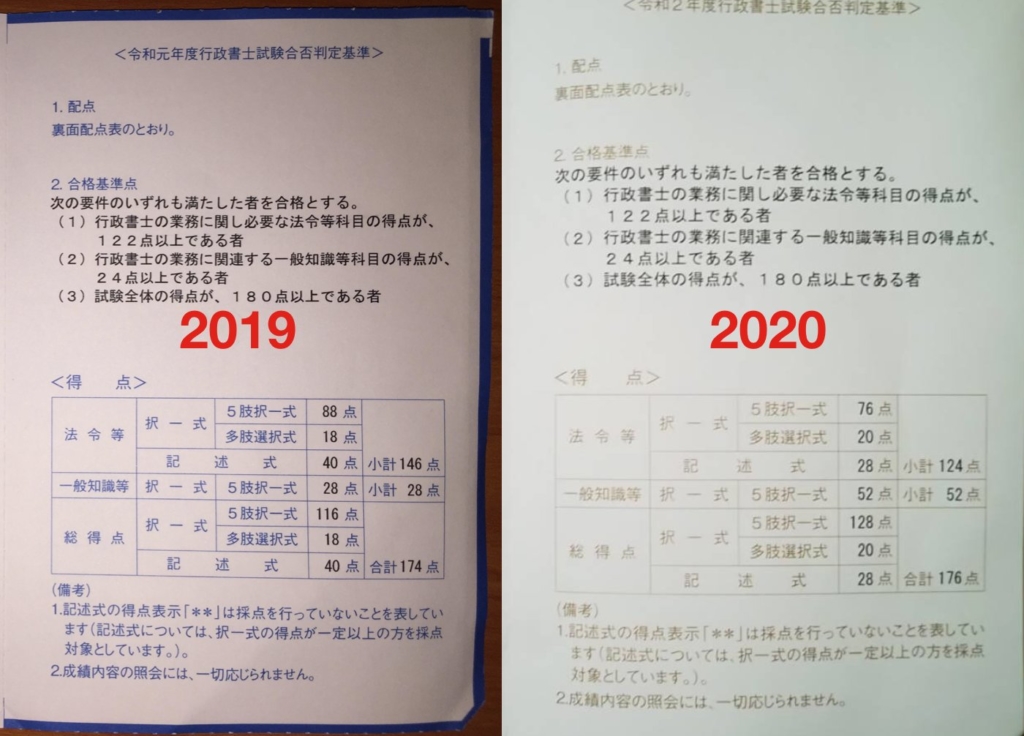

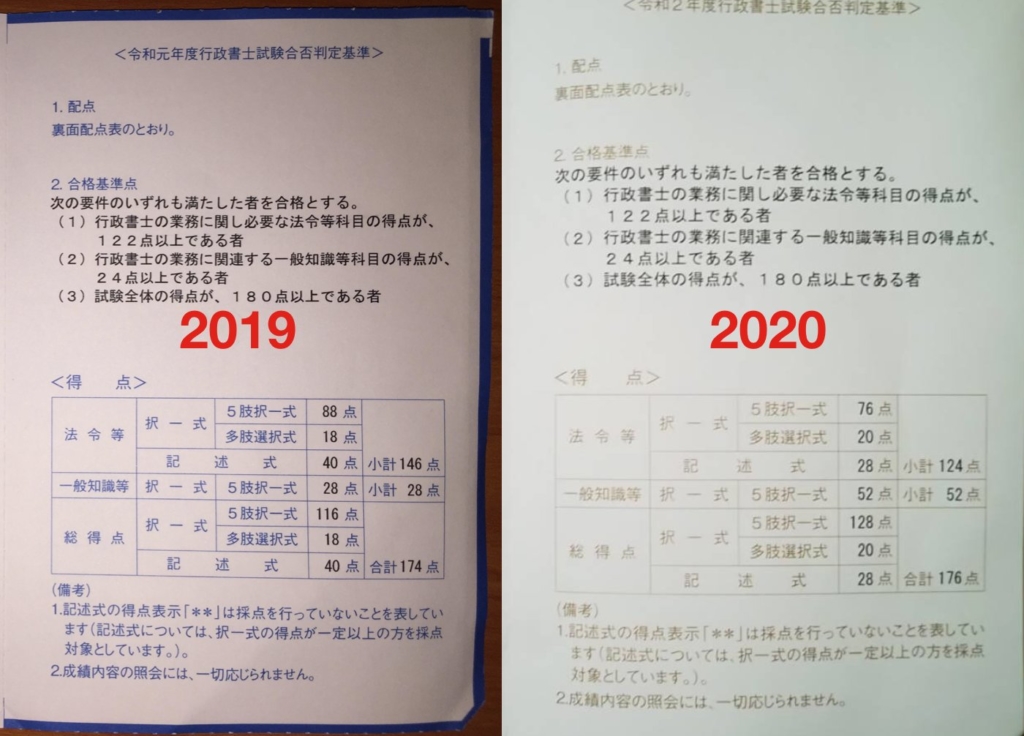

1年目(2019):独学で174点(LECのウォーク問を中心に勉強)

» 【行政書士受験ブログ】独学1年目、不合格だった理由|勉強時間・使用テキストなど

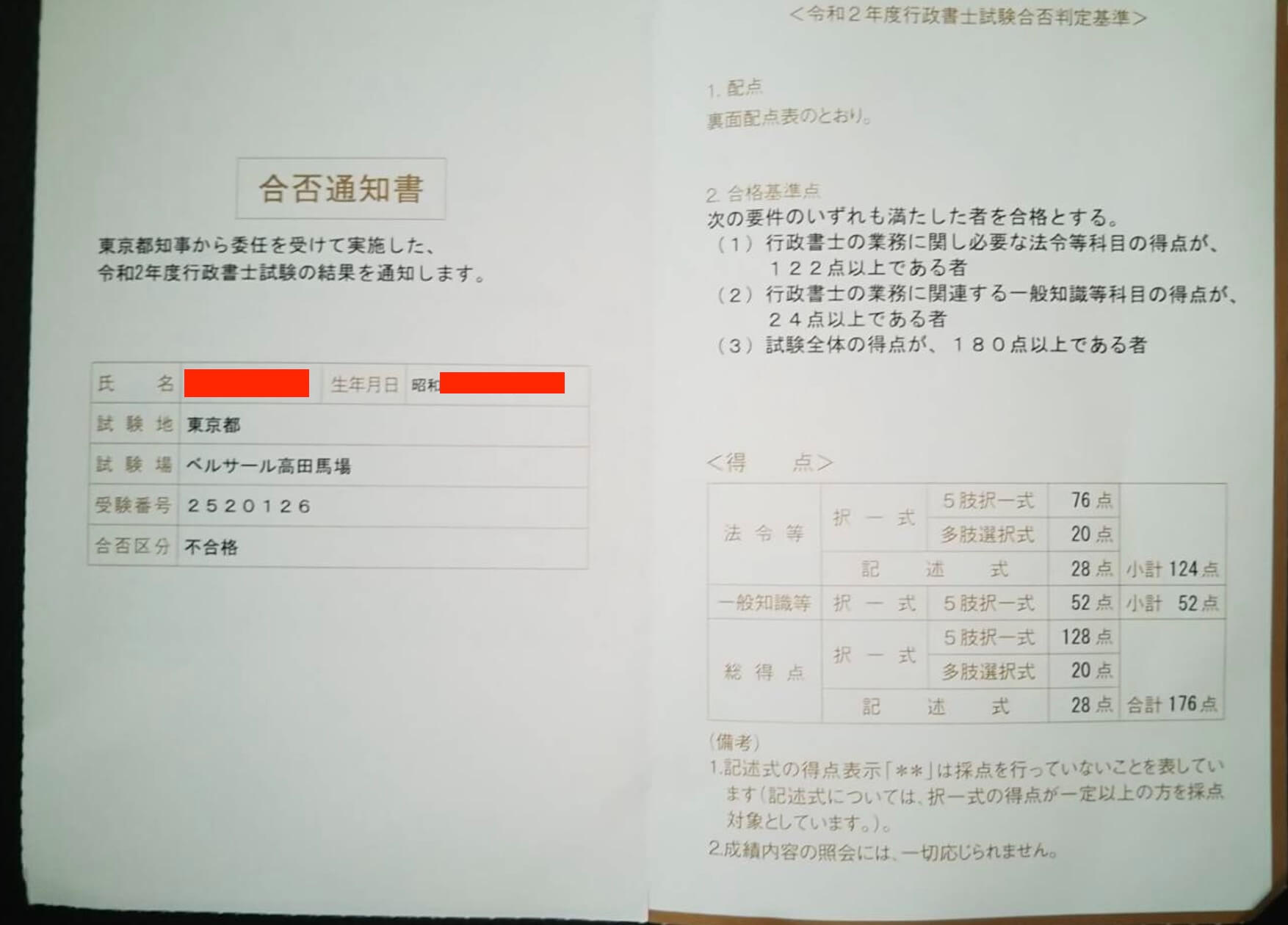

2年目(2020):独学で176点(スー過去・合格革命肢別を中心に勉強)

» 行政書士試験「独学は厳しかった」2年連続170点台不合格|勉強時間とテキスト

3年目(2021):海外居住のため受験を諦めました。スー過去を一周のみで断念

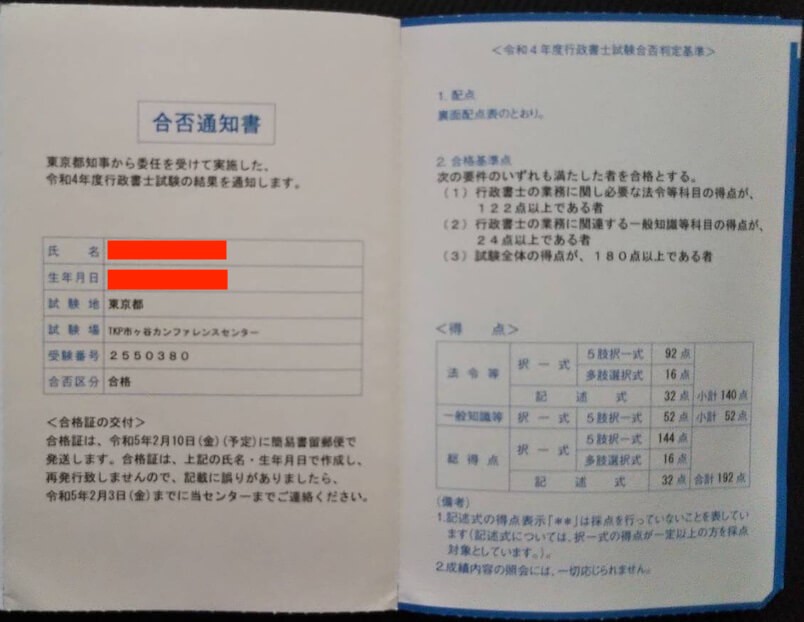

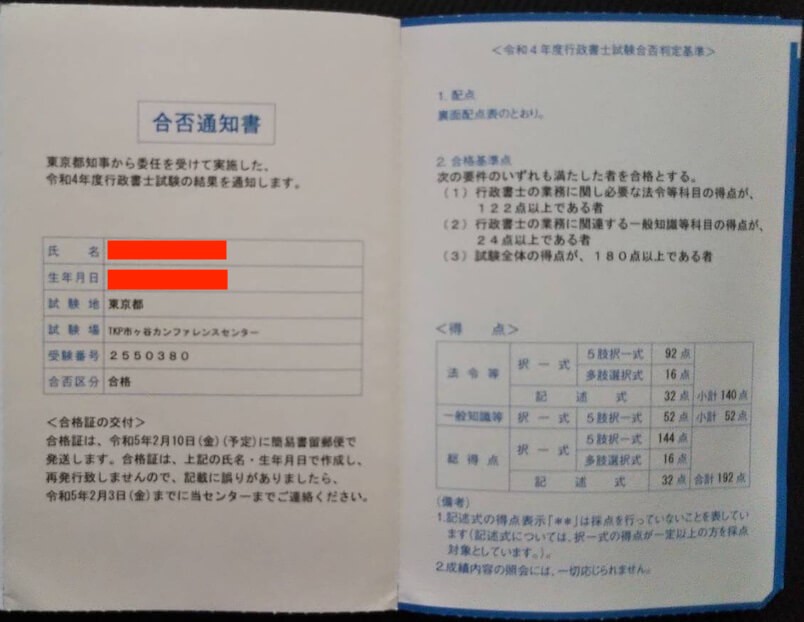

4年目(2022):192点で合格(スタディング通信講座で勉強)

»「本試験、受けてきました。」結果と感想|難易度など

» スタディング行政書士の実態|400時間使った僕が解説

スタディング公式サイト

ということで受験生歴は4年、

2度の独学不合格

通信講座での合格

と、受験回数は3回。

この記事では、僕の過去の受験経験を基に

「初受験だったら、合格に必要な勉強時間の目安はこれくらいかな〜」

といったことを、考察していきます。

実体験を基に書いているので、信憑性はかなりある方かと。

※勉強時間と点数を参考になるように、筆者の紹介を少し。

- 理系Fラン大卒の32歳

- 公務員試験に合格した実績はあるが、文系科目は捨て、理系科目に全振り

- 海外在住で日常的に日本語はあまり使わない

- 法律の勉強は初めて

- 会社の事業に関連するため、合格へのモチベーションは高い方

- 既婚、子供3歳

公務員試験の経験は有利ですが、海外在住なので一般知識においては「若干不利かな〜」といった感じです。

プラスマイナスゼロといったところかと。

それでは、結論からいきます!

| 勉強時間 | 合格する可能性 | |

|---|---|---|

| 400〜500 | 10-20% | 一般知識・記述式の相性が良く、5肢択一も勘で2、3問正解で合格する可能性もアリ。 |

| 600〜700 | 50-60% | 一般知識の相性がよほど悪くなく、記述式で20〜30点取れれば合格。 |

| 800〜1,000 | 70-80% | 記述抜きで170点以上。 一般知識の相性がよほど悪くなくければ合格。 |

※通信講座を利用した場合は、上記の勉強時間マイナス50〜100時間ほどかと。

僕の3回の受験経験から感じるのは、上記のような感じです。

なぜこのように考察するのか、僕の試験結果・勉強時間・その他の要素も含めて解説していきます!

ちなみに、300時間で合格した人もいるという話は、あながち嘘じゃないと思います。

僕の1年目は、400〜450時間の勉強で174点だったので、4,000名合格者がいれば、20人くらいはそういう人がいても不思議ではありません。

・記述式がたまたま跳ねた

・二択まで絞った後の「エイヤッ」が2-3問当たった

とかで、点数は大きく変わります。

ちなみにアマゾンで買うと1,690円。

行政書士合格に必要な勉強時間の目安|通信講座の見解

まずは、予備校・通信講座の見解を見ていきます。

- フォーサイトの見解:800~1,000時間

- ユーキャンの言及:800~1,000時間

- アガルートの見解:800~1,000時間

- スタディングの言及:1,000時間

独学の勉強時間に見解を出している(または言及している)のは、上の4社。

順番に見ていきます。

行政書士合格に必要な勉強時間の目安|フォーサイトの見解:800~1000時間

フォーサイトは、「初学者でも800~1000時間をかければ不可能ではない」といったニュアンスの見解です。

最初にご説明した通り、行政書士試験は、初学者でも800~1000時間という時間をかけてしっかり勉強し、必要な知識を身に着けられれば、独学での合格も決して不可能ではありません。 ただし、現実には、独学で合格するというのはなかなか難しい場合が多いと言えます。

引用元:行政書士試験に合格するための勉強時間は?

フォーサイトは、行政書士の予備校・通信講座の中で唯一、合格者数・合格率の両方を公表している学校です。

2020年の試験では、270名もの合格者を排出しており、合格者数を公表している学校の中では、最多の合格者数を誇ります。(※筆者調べ)

実績のある学校の見解なので、まあまあ信憑性高そうですよね。

行政書士合格に必要な勉強時間の目安|ユーキャンの言及:800~1,000時間

ユーキャンは、「初学者で計800~1,000時間ほど必要とされています。」と言う感じで、見解というよりはちょっとだけ言及した感じです。

具体的なトータルの勉強時間でいうと、法律の知識がある方でも、計500~600時間、勉強経験のない方がゼロから挑戦した場合で計800~1,000時間ほど必要とされています。

引用元:行政書士試験は独学でも受かる? 合格するために必要な勉強時間の目安

ユーキャンは、幅広い資格に対応した通信講座です。

行政書士講座においては、2011〜2020年の合計合格者数は、2,908名と業界トップクラスの実績を誇ります。

大手予備校TACが2012〜2020年で1,529名の合格者数なので、ユーキャンも信頼度は高いです。

行政書士合格に必要な勉強時間の目安|アガルートの見解:800~1,000時間

アガルートは、「800時間~1000時間の学習時間の確保が必要と思われます。」といった見解です。

法律初学者が,講座を利用しつつ行政書士試験に合格するのに必要な学習時間の目安は600時間程度となります。 内訳は,講義に200〜300時間程度,復習に400〜300時間程度です。 独学者であれば,800時間~1000時間の学習時間の確保が必要と思われます。

引用元:行政書士合格に必要な勉強時間を解説~開始時期と効率的時間活用法も

アガルートは、いわゆる新興系の通信制予備校ですが、司法試験にも対応しており、法律系資格を得意としています。

アガルートの看板講師である豊村講師は、大手予備校LECで10年以上の経験があり、受講生との対話が多かったことも伺えますし、アガルートの言う勉強時間は個人的に信憑性が高いと思っています。

行政書士合格に必要な勉強時間の目安|スタディングの言及:1,000時間

スタディングは、「最低1,000時間の勉強時間の確保が大前提と言われます。」と、一番厳しい勉強時間数を言及しています。

あくまで目安ですが、行政書士試験に合格するためには、最低1,000時間の勉強時間の確保が大前提と言われます。仮に1年間のスパンで合格を目指すとするなら、毎日平均2.7時間の勉強時間を確保しなければなりません。1日換算で考えると大した時間ではないかもしれませんが、仕事をしながら、毎日欠かさず3時間弱の試験勉強をこなす生活は、それなりにストイックなものとなるでしょう。

引用元:独学で行政書士に合格できる?効率的な勉強法は?

上記の通り、予備校・通信講座の見解や言及をまとめると初学者が独学で合格を目指す場合、800〜1,000時間の勉強が必要と見積もってよさそうですね。

続いては、僕の2回の受験経験を基に、実際は何時間くらい勉強すると独学合格できそうかというのを見ていきます!

行政書士 独学合格に必要な勉強時間|600時間くらい

僕自身の2回の受験経験から感じたのは、「600時間の勉強で”合格する可能性”を50%に持っていける」と思いました。

冒頭でも述べましたが、”勉強時間”と”合格する可能性”の相関は、下記のような感じです。

| 勉強時間 | 合格する可能性 | |

|---|---|---|

| 400〜500 | 10-20% | 一般知識・記述式の相性が良く、5肢択一も勘で2、3問正解で合格する可能性もアリ。 |

| 600〜700 | 50-60% | 一般知識の相性がよほど悪くなく、記述式で20〜30点取れれば合格。 |

| 800〜1,000 | 70-80% | 記述抜きで170点以上。 一般知識の相性がよほど悪くなくければ合格。 |

上記の結論に至ったのは、実力での点数を計算し直し、

”勉強時間”・”点数”に加えて、次の表の①〜④の要素も含めて考察したためです。

| 1年目 | 2年目 | |

|---|---|---|

| 勉強時間 | 450時間 | 600時間 |

| 点数 | 174点 | 176点 |

| 実力での点数※ | 142点 | 計算中ですm(_ _)m |

| ①テキスト・問題集・六法 | ◎ | ○ |

| ②勉強方法・勉強の質 | ○ | △ |

| ③出題予想 | ◎ | ○ |

| ④その他の要素 | ◎ | △ |

※実力での点数に関しては、次の指標で計算しました。

| 知識から正解できた | カウント |

| 2・3・4択まで絞って、その後は勘で正解 | ノーカウント |

| 完全に勘で正解 | ノーカウント |

| 不正解・捨て問にした | ノーカウント |

| 2・3・4択まで絞って、その後は不正解 | ノーカウント |

その結果1年目は、174点→142点という結果でした。

2年目は、計算中です。すみません・・。

また、◎・○・△の評価は、点数に及ぼしている影響を表しています。

つまり、◎が多い1年目は実力以上の点数が出ましたし、△がある2年目は実力が出しきれなかったという感じです。

それでは、①〜④の要素について簡単に見ていきます。

行政書士 独学合格に必要な”時間”以外の要素

①最適なテキスト、問題集、六法を選べるか

②勉強方法・勉強の質

③出題予想が当たるか

④その他の要素

行政書士 独学合格に必要な”時間”以外の要素|①テキスト・問題集・六法の選択

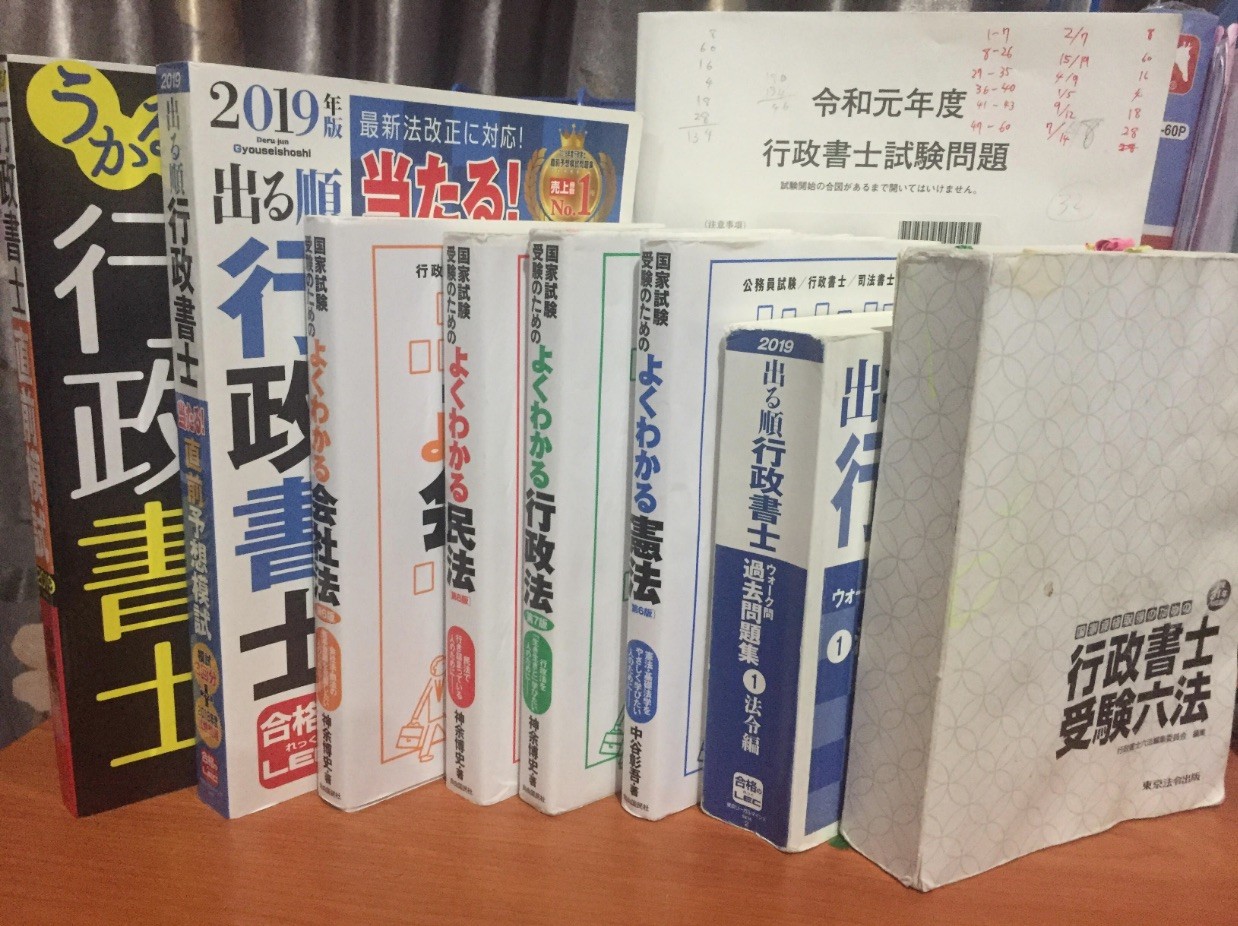

1年目(174点)は、メインで使う問題集・六法ともに最良のものが選べたので◎評価です。

2年目(176点)は、メインで使う問題集は良かったですが、六法が自分には合わないものを選んでしまいました。

なので○評価です。

2回の受験期で使ったテキスト・問題集などは次の記事にまとめています。

行政書士 独学合格に必要な”時間”以外の要素|②勉強方法・勉強の質

1年目(174点)は、自分に合わない勉強法で最初の60〜80時間はのらりくらりでしたが、自分に合った勉強法を見つけてからは質の高い勉強ができたので◎評価です。

2年目(176点)は、思考停止して、問題数をこなすことばかり考えていたために勉強の質がかなり低かったということで、△評価です。

行政書士 独学合格に必要な”時間”以外の要素|③出題予想

1年目(174点)は、記述の出題予想(行政指導等の求め)が大当たりだったので◎評価です。

2年目(176点)は、民法大改正の改正箇所に絞りまくりましたが、結果全然出ませんでした。

しかし、一般知識に関しては、LECの単科講座やアガルートの無料講座が出題箇所を的中させてくれたので○評価です。

行政書士 独学合格に必要な”時間”以外の要素|④その他の要素

1年目(174点)は、記述の採点が激甘だったので◎評価です。

2年目(176点)は、記述の採点が厳し目だったことやマークミスで6点落としたので、△評価です。

ということで、実際の勉強時間・点数・上記4つの要素を考慮して、以下のような結論に至りました。

450時間の勉強 → 15%の確率で合格できそう

600時間の勉強 → 50%の確率で合格できそう

行政書士 独学合格に必要な勉強時間|まとめ

行政書士試験の独学合格に必要な勉強時間について考察してきました。

「予備校・通信講座の見解である800〜1,000時間だと、合格できる可能性が70〜80%」というのが、僕の実体験に基づく見解です。

行政書士試験は1年に一回の試験なので、合格できる可能性が50%や60%で受験するのはリスクです。

70%以上の状態に持っていくのがベストなので、やはり試験日までに800時間勉強するのが最低ラインだと思います。

受験を検討中の方は、”合格までの勉強時間”が気になる気持ちも分かりますが、

- 最適なテキスト・問題集・六法を選べるか、

- 自分に合った勉強方法が確立できるか、

- 勉強の質は高いか、

- 出題予想が当たるか、

- その他の要素

を含めて、”合格までの勉強時間”が大きく変わることを知っていただければと思います。

これだけ色々な要素があるので、やはり予備校・通信講座は有利です。試験までの期間次第では、予備校・通信講座を検討が必要なケースもあるかと。

カリキュラムが組まれている、参考書選びに悩まなくて良い、講義がある、質問できるという環境は、勉強時間を0.8〜0.9かけにするくらいの効果はあるだろうなと感じます。

イメージ的には、合格するのに独学だと1,000時間かかる人が、800〜900時間になるという感じです。※個人のイメージです。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

ちなみにアマゾンで買うと1,690円。

コメント

コメント一覧 (2件)

ああ~~いい参考になりました。ありがとうございます。

実印さん>>コメントありがとうございます。