この記事は、行政書士試験に4年かけて合格した僕の2年目の記録です。

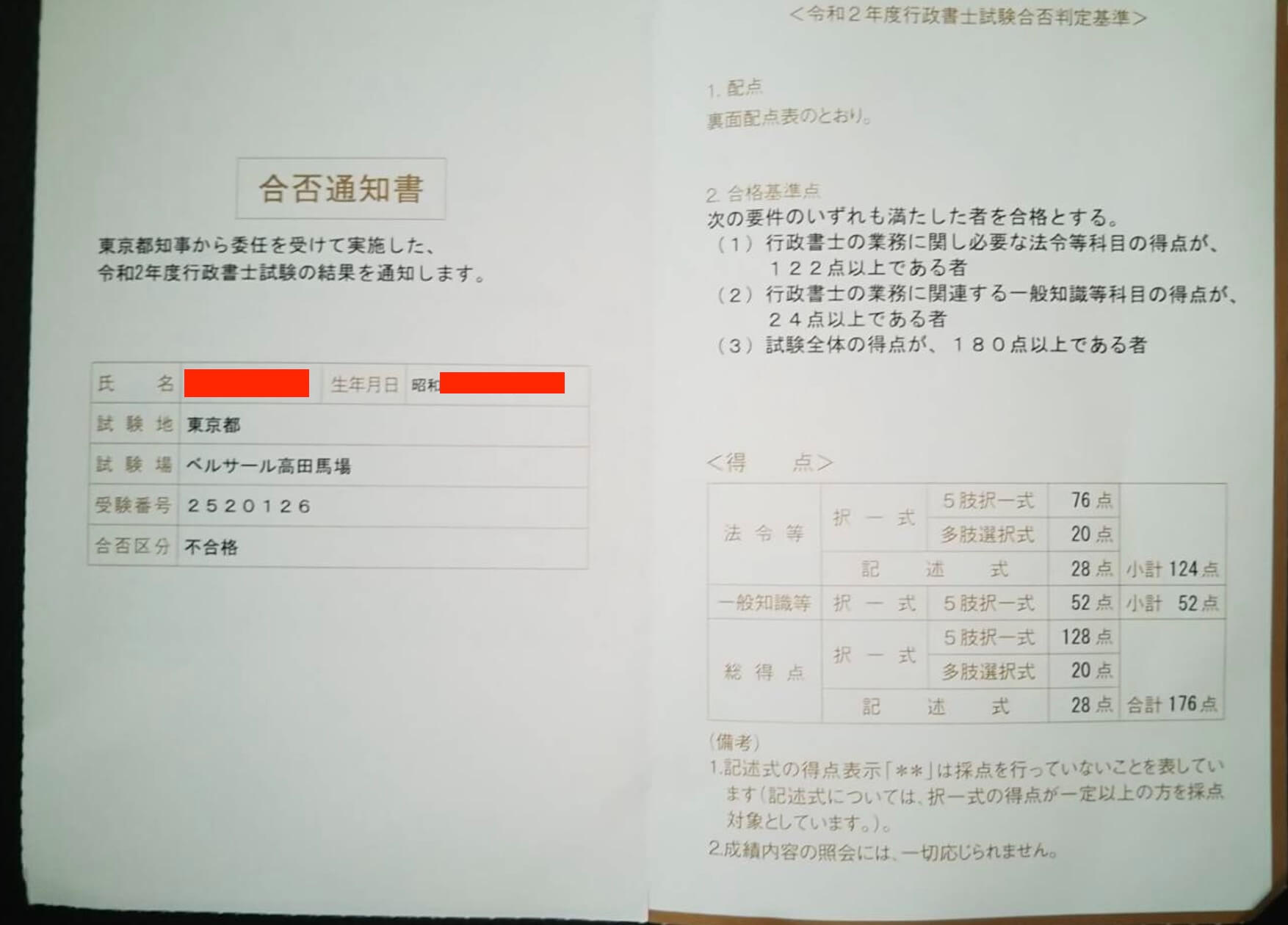

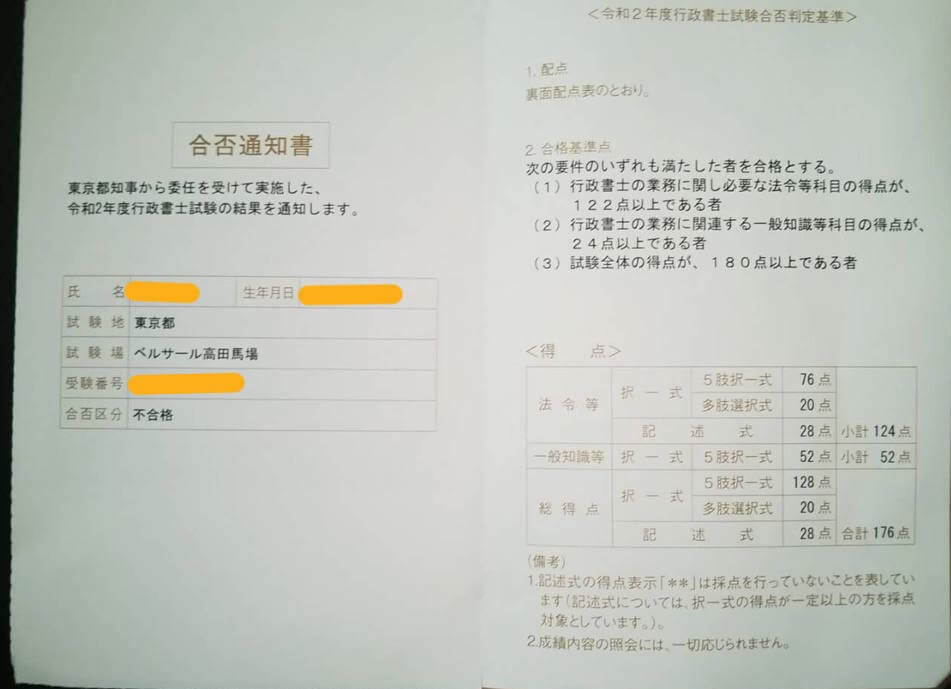

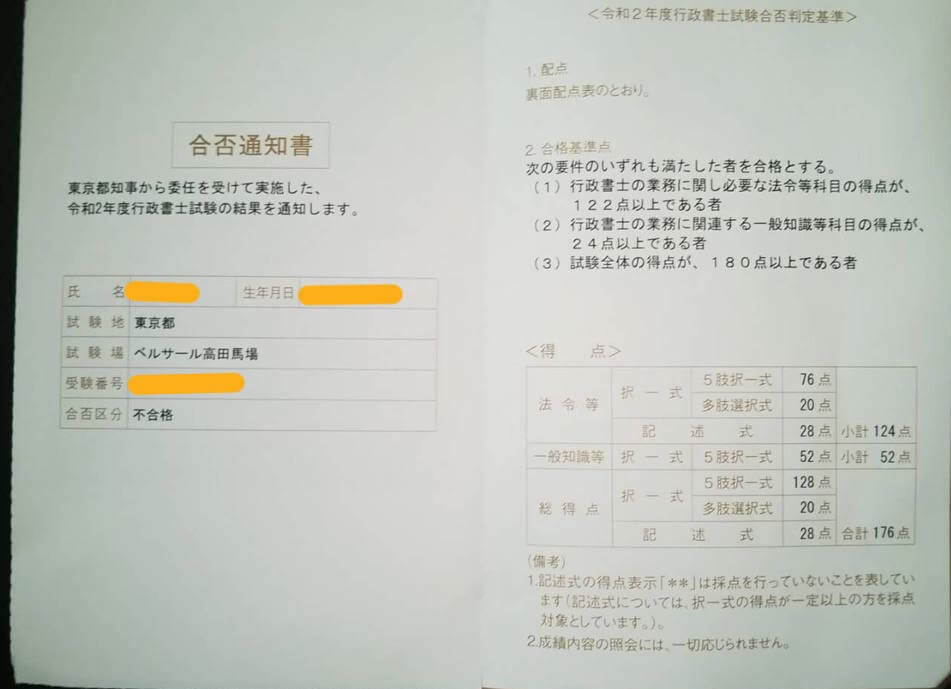

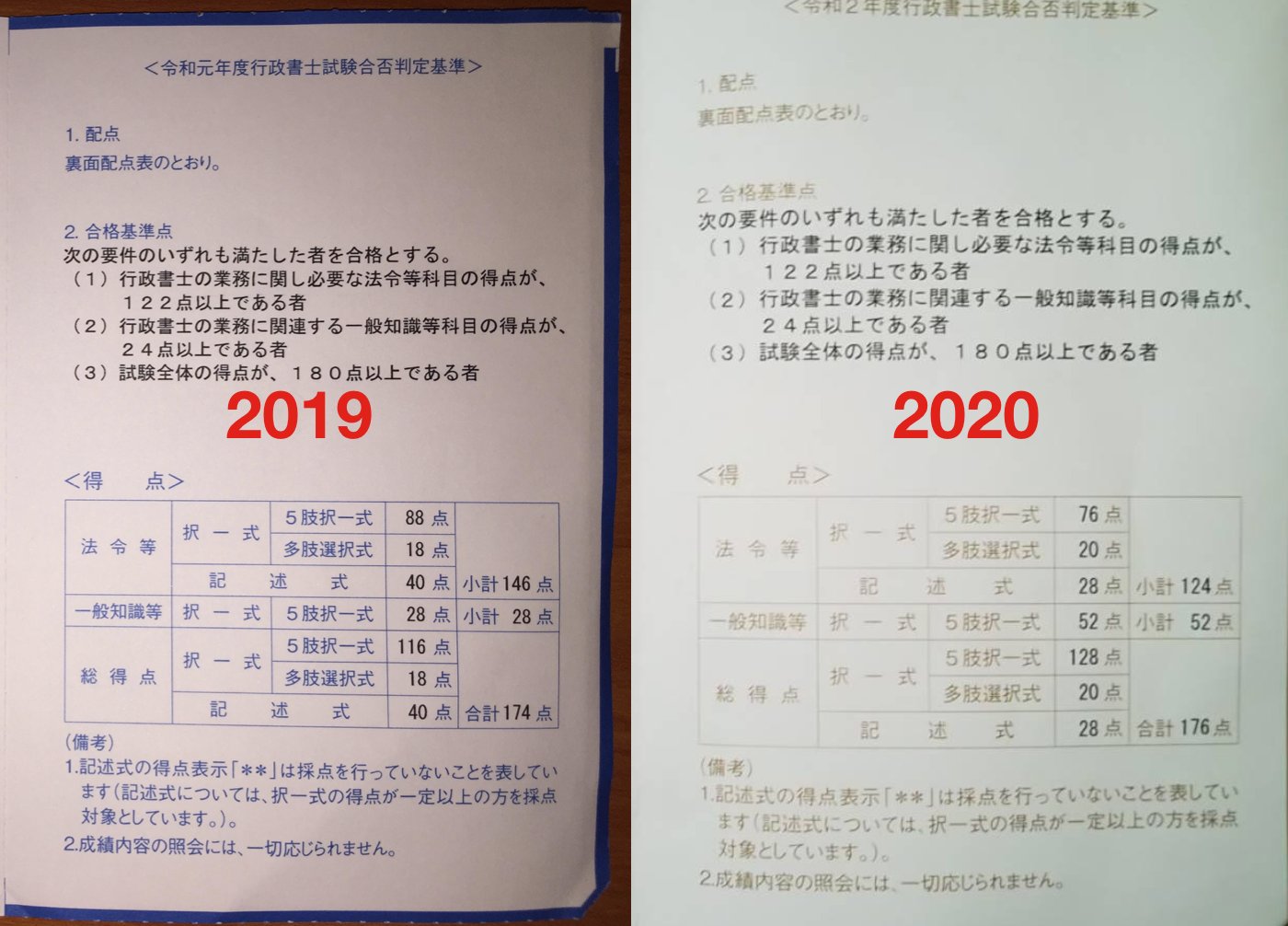

2年目の受験は2020年(令和2年)でして、176点で不合格。

管理人の受験歴(クリック→)

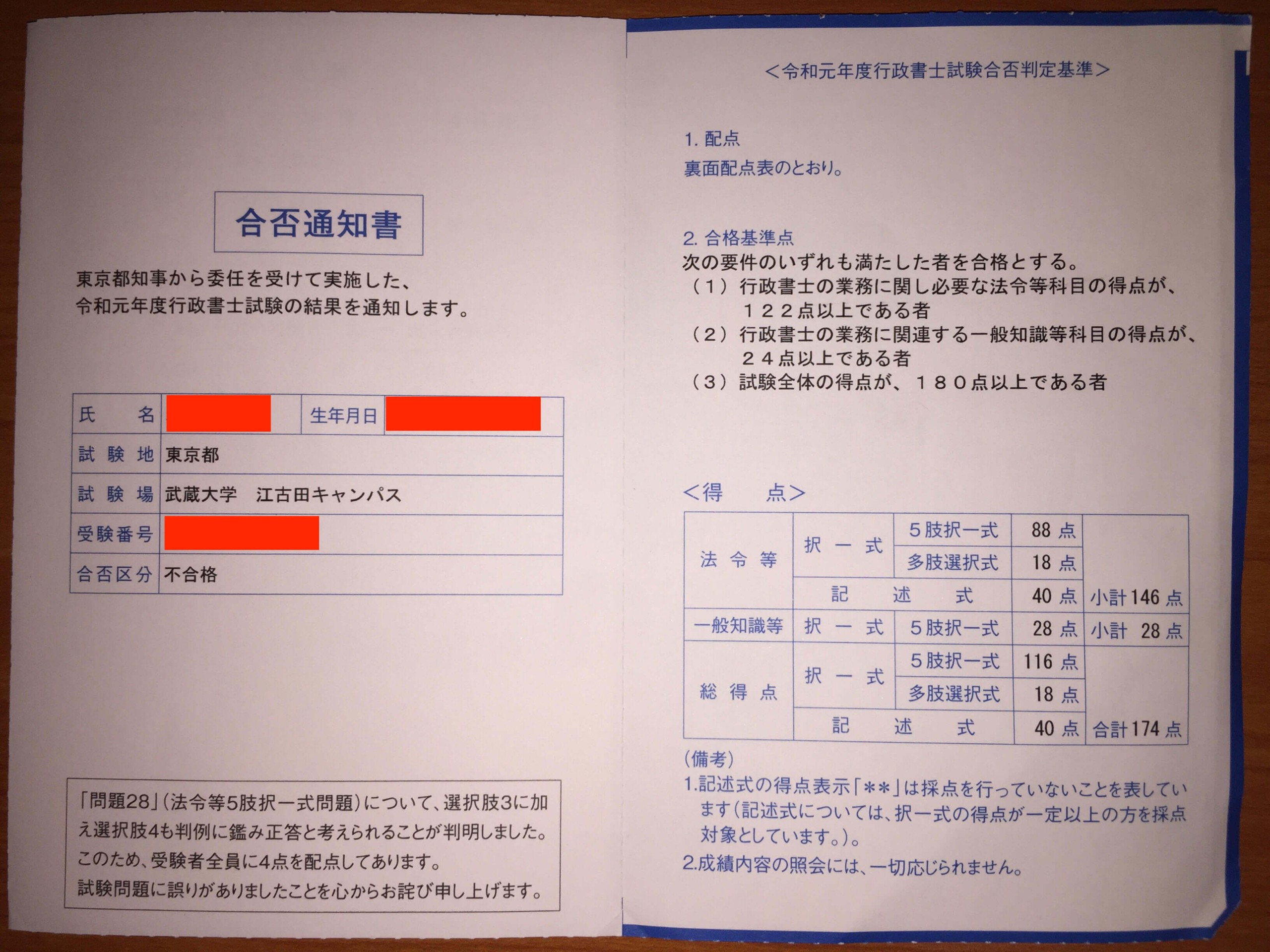

1年目(2019):独学で174点(LECのウォーク問を中心に勉強)

» 【行政書士受験ブログ】独学1年目、不合格だった理由|勉強時間・使用テキストなど

2年目(2020):独学で176点(スー過去・合格革命肢別を中心に勉強)

» 行政書士試験「独学は厳しかった」2年連続170点台不合格|勉強時間とテキスト

3年目(2021):海外居住のため受験を諦めました。スー過去を一周のみで断念

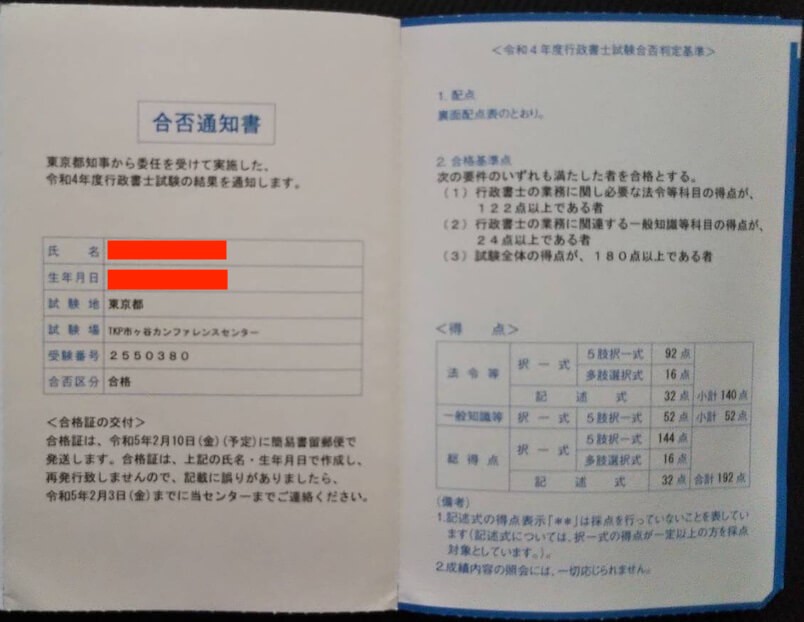

4年目(2022):192点で合格(スタディング通信講座で勉強)

»「本試験、受けてきました。」結果と感想|難易度など

» スタディング行政書士の実態|400時間使った僕が解説

スタディング公式サイトでも僕の合格体験談を掲載頂いてます。

実体験を元に書いているので

独学で勉強中の人

受験を検討中の人

には、かなり参考になると思いますよ。

\2025年合格目標 おすすめ講座3選/

4年かけて合格した僕が厳選。

| 通信講座 | コース | リンク | ポイント | メリット | デメリット | 講義の分かりやすさ | サポート | 講義時 | 学校の合格実績(R4) | 価格 | 割引情報 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

伊藤塾 | 行政書士合格講座 スタンダードコース | 公式サイト | カリキュラムのバランスが良い。 | 法律系通信講座で一番有名 実績が高い | 料金高めキスト Web受講の操作性がいまいち | 質問・カウンセリング | 約190時間 | 131名※ | 238,000円 | →208,000円 (11/30まで) | |

資格スクエア | 森Tの1年合格講座 | 公式サイト | 開講新しい講座だが、すでに実績を出している。 | 大人気講師が担当 コスパが良い | インプットが膨大 | 質問50回 月1回の相談会 | 230時間 | 30名※ | 169,400円 | 経験者割(12/31まで15%OFF) | |

スタディング スタディング | 合格コース コンプリート | 公式サイト | 管理人が合格年度に受講した講座。 合う・合わないがはっきり分かれる。 | スマホで勉強が完結 業界最安水準 自動で学習管理 | 紙テキストが別料金 | 質問が有料 | 73時間 | 216名 | 69,400円 | →58,400円 (11/30まで) |

※正式な人数は公開されていないため、HP上の「合格者の声」を独自にカウントしました。

管理人

管理人「絶対合格したい。本試験まで、800時間は確保できる。」→ 伊藤塾 or 資格スクエア

「勉強時間の確保が課題」→ スタディング一択。

と言った感じです。

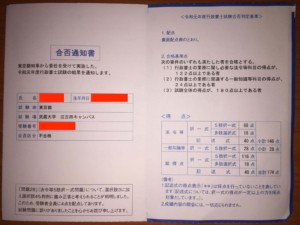

行政書士試験|独学2年目の結果と勉強時間

| 勉強時間 | 約600時間 |

| 総合点 | 176点 |

2年目も不合格。

まさかの2年連続170点台で不合格

マークミスがなければ・・・とも思いますが、

法令の点数が下がったのが最大の原因なので、仕方ありません。

マークミスのそもそもの原因は、時間が足りなかったからなので、実力不足は否めませんが

悔しすぎます。

行政書士試験|独学2年目は、174点

点数詳細は、下のような感じです。

(↓合計:182点になります・・)

【法令】

・5肢選択式

基礎法学: 0 / (8)

憲法: 8 / (20)

行政法: 48/ (76)

民法: 20 / (36)

商法・会社法: 4 / (20) →後に情報公開請求して、0点だったことが発覚

・多肢選択式

憲法: 8 / (8)

行政法: 14 / (16)

・記述式

行政法・民法: 28 / (60)

【一般知識】

政・経・社: 32 / (32)

情報通信・個人情報保護法: 8 / (12)

文章理解:12 / (12)

行政法が、前年に比べて12点(3問)下がったことは、特に反省すべき点です。

行政書士試験|独学2年目の勉強時間は、600時間

勉強時間は、約600時間ほど。

1年目に比べたら、+150時間だったわけですが、わずか2点アップ。

| 勉強時間 | 点数 | 実力値 | |

| 1年目 | 450時間 | 174点 | 140~150 |

| 2年目 | 600時間 | 176点 | 160~170 |

上の表の「実力値」は、たまたま正答した問題はカウントせずに計算しました。

やっぱり、独学で合格するには800時間の勉強が必要そうですね。

ちなみに、1年目の試験後のブログでも同様のことを言ってました。

最低でも、過去問5周と600時間の勉強は必要だと思いました。

本人ブログ:【174点|独学で不合格】行政書士試験に一発合格できなかった理由

それでも合格率がやっと180点に届く可能性が60%くらいになるかな〜という感覚です。

なので、800時間は勉強したいですね。

600時間の勉強で合格率が50~60%、

800時間の勉強で合格率が60~70%

といったイメージです。

それでは、不合格原因について振り返っていきます。

行政書士試験|独学2年目も不合格だった原因「3つ」

- 肢別(合格革命の肢別過去問)の回転数だけにとらわれた

- 『勉強×時間=実力』と勘違い

- 本試験での気の緩み

行政書士試験|独学2年目も不合格だった原因①:肢別の回転数だけにとらわれた

肢別の回転数だけにとらわれて、思考停止したまま勉強していました。

当時、受験生界隈では

肢別を15周したら合格圏

肢別を50周したら安全圏

といった様な感じで言われており、その言葉を鵜呑みにした感じです。

肢別の回転数にとらわれた結果、

「5肢択一式が演習不足だった」

と、試験を終えて気が付きました。

5肢択一式の演習不足の結果、法令科目の実力が落ちた

LECのウォーク問(5肢択一の過去問)を3周しただけの前年に比べて、法令化科目の実力が明らかに落ちていました。

と言うのも、本試験中の感覚が前年と全く違ったんです。

行政法が2択まで絞った後、不正解肢が全く切れない・・・

特に行政手続法・行政不服審査法。

他の受験生が、得点源にする科目で大失敗

試験後に振り返ってみて気が付きましたが、過去問を回転させるなら5肢択一過去問の方が効果的です。

各肢を比較・関連付けながら覚えらるので、効率が高いんですよ。

行政書士試験|独学2年目も不合格だった原因②:『勉強×時間=実力』と勘違い

二つの目の原因は、『勉強×時間=実力』と大きな勘違いをしていたこと。

前年は、450時間程度の勉強で174点

今年は、600時間勉強できたし、「合格するでしょ」とかなり楽観的でした。

ですが、その勉強時間の中身が伴っていませんでした。

ここでは言う「中身」とは、上でも触れた「5肢択一式の演習」のことです。

独学の人は、勉強時間にとらわれがちですが、正しくは

『勉強×時間=実力』 → 『正しい勉強×時間=実力』

です。

行政書士試験|独学2年目も不合格だった原因③:本試験での気の緩み

失敗は、本試験当日にもありました。

ぼくは、模試も本試験も時間内に終えたことがありません。

どうするかというと、商法の5問を一番最後に解くんです。

基本的に、商法は3番を全部塗りつぶして、

全科目解き終わってから、改めて取り組むというのがいつものパターン。

ところが、本番で商法の問題に目を通したとき、「解けそう」と思ってしまったんです。

そのため、商法のマークシートを塗りつぶさないまま解き続け、

最後に1-2分を残して全問解き終わったときには、商法のことはすっかり忘れていました。

時間内に(商法以外を)解き終えられたことで・やりきった感でいっぱいでした。

もし最後にマーク漏れがないか確認していればちょうど合格点だったので、とてつもない後悔です。

本番は、いかに模試と同じように受験すべきか

ということを落ちてから思い知らされました。

さて、つづいてはどんなテキスト・問題集を使ったのかを簡単に紹介していきますね。

僕自身は不合格でしたが、

僕の勉強の仕方・勉強時間にプラスアルファすれば、

合格圏に到達できる書籍のラインナップなので参考になるはずですよ。

行政書士試験|独学2年目で使ったテキスト・問題集

<法令科目>

・合格革命基本テキスト →(憲法・民法・行政法1周)

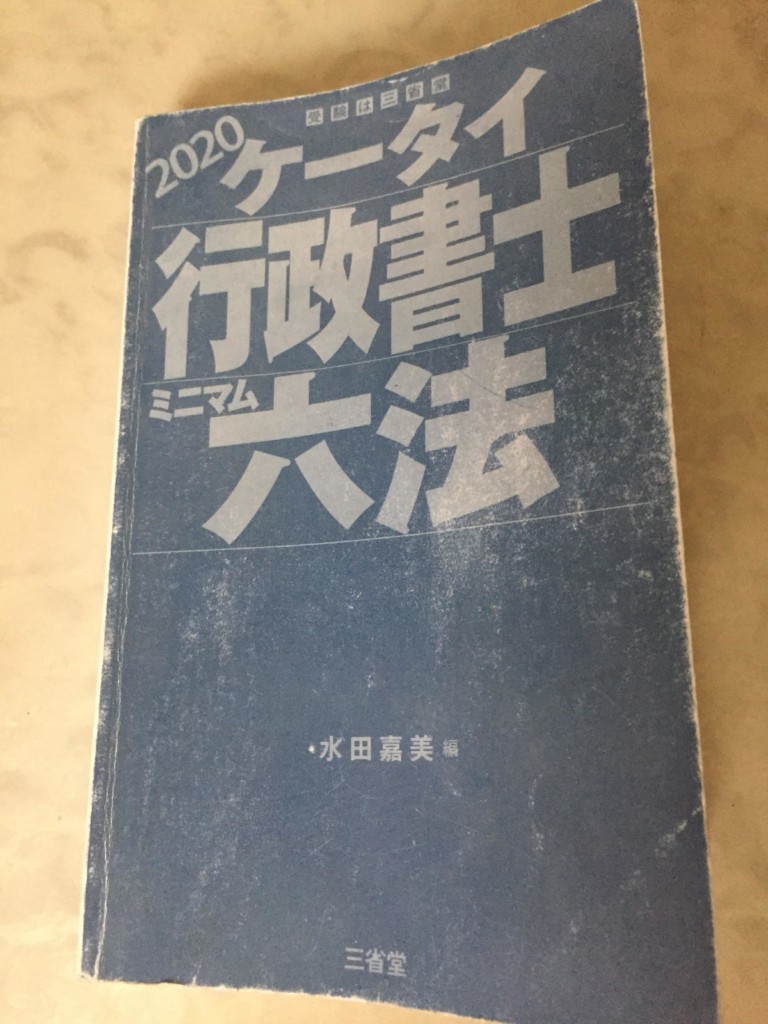

・ケータイ行政書士ミニマム六法 →過去問を解きながら併用

・スー過去 民法Ⅰ・Ⅱ →1周

・合格革命 肢別過去問 →(憲法5周・行政法5周・民法7周)

・LECウォーク問 →(憲法1周・行政法1周・民法1周)

<一般知識>

・LEC文章理解特訓講座

・LEC一般知識8点アップ道場

・一般知識が得意になる本

・佐藤先生のnote

・Youtube他

行政書士試験|2年目の独学で使ったテキスト⑴:合格革命基本テキスト

使いやすく、内容も良かったです。

1年目に使用した「よくわかるシリーズ」よりも初学者向け。

フルカラーで見やすく、言葉の説明、記述予想などもありました。

持ち運べるように写真のように分冊製本しました。

行政書士試験|2年目の独学で使ったテキスト⑵:ケータイ行政書士ミニマム六法

僕には合いませんでした。

理由は、抜けている条文が気になり、書き足す条文が増えて、

大切な条文がぼやけてしまったからです。

この本で合格できたという人がブログ、ツイッター、Youtubeで散見されるので良書なのだと思います。

僕の性格には合いませんでした。

»【ケータイ行政書士六法】2年目の独学でを使用した感想【2020年】

※追記

3度目の受験時は、本書とスタディングという通信講座の組み合わせで合格しました。

行政書士試験|2年目の独学で使った問題集⑴:スーパー過去問ゼミ 民法Ⅰ・Ⅱ

LECのウォーク問に次いでおすすめしたい問題集。

スーパー過去問ゼミ(通称:スー過去)は、行政書士受験生に大人気です。

・解説がかなり丁寧

・アガルートの豊村先生や行政書士独学応援チャンネルの佐藤先生も紹介している

僕もレビューしているので参考にどうぞ。

»【民法対策】”新スーパー過去問ゼミ”2年目の独学で使用してみたレビュー

行政書士試験|2年目の独学で使った問題集⑵:合格革命 肢別過去問題集

二年目のメインで使用した問題集。

Amazonランキングで確認すればわかりますが、常に1-3位に位置する超人気書籍。

あまりに人気すぎて、通信講座の先生がツイッター上で言及しっているほど

良書ではあるものの、本書の使用方法には注意が必要です。

注意喚起も込めたレビュー記事はこちら。

» 【正誤表情報あり】合格革命 肢別過去問の使い方とレビュー

行政書士試験|2年目の独学で使った問題集⑶:LECウォーク問

これから独学で合格を目指す人に一番おすすめしたい問題集

問題の量、解説の分量・分かり安さ

どれも優れています。

2020年当時は、分冊可能でしたが、また分冊できなくなってしまったようです。

» LECウォーク問レビュー【合格革命肢別過去問より効果的】

行政書士試験|2年目の独学で使った問題集⑷:一般知識対策は、複数

一般知識はすごく苦手でしたが、徹底的に対策して1年間で24点アップしました。

対策内容は次の記事で紹介しています。

» 【行政書士|一般知識対策】52点取れた方法|おすすめ講座・問題集アリの記事にまとめています。

行政書士試験|2年目の独学で使った問題集⑸:オンスク.JP

スマホで隙間時間にアウトプットするために2-3ヶ月間だけ登録しました。

講義の質は、高いとは言えません。

スマホで隙間時間に問題演習する用としては、問題ありません。

実は、2年目の試験後にも登録しました。

オンスクは、行政書士の全範囲を20時間強にまとめているので、試験後から合格発表までの知識維持かなり役立つからです。

隙間時間に講義の聞き流しをすることで記憶の維持を図っています。

講義は、Youtubeと違って体系的にまとめられているので、苦手分野だけ見るなどの使用方法ができるのは便利です。

3ヶ月登録してもテキスト1冊分の価格と同じくらいです。

» 【行政書士講座|評判】オンスクだけで合格は難しいが活用できる

行政書士試験|独学2年目も不合格だった理由 まとめ

1年目の独学の失敗に関しては、全て対処したのにもかかわらず

2年目は新たな失敗を3つもしてしてしまいました。

本当に独学は恐ろしいです。

2年間を棒に振ったわけですから。

※追記

3度目の受験は、サクッと450時間の勉強で合格できましたが、それも1年目と2年目の失敗があったから。

スタディングを使った合格体験記↓

令和4年度、本試験受けてきました。↓

ちなみにアマゾンで買うと1,690円。

そもそも行政書士試験とは、どんな試験か?

満点:300点、合格ライン:180点の試験。

【配点】

法令科目:244点(足切りライン:122点)

一般知識科目:56点(足切りライン:24点)

【科目】

法令科目:憲法・民法・行政法・商法・会社法

一般知識科目:政治・経済・社会・文章理解

【問題の種類】

① 5肢択一式(マーク式):5つの選択肢から1つの肢(妥当or妥当でないもの)を選ぶ選択問題。全54問(1問4点)

② 多肢選択式(マーク式):1つの文章に空欄ア~エがあり、20の選択肢から当てはまる語句を選ぶ問題。全3問×空欄4つ(1空欄2点)

③ 記述式:設問に対して40字程度で解答する問題。全3問(1問20点、部分点あり)

試験のスケジュール・受験者数・合格者数・合格率などは下記サイトから確認できます。

» 一般財団法人 行政書士試験研究センター

コメント