よくわかる民法って評判良いけど、実際どうなの?

気になってるけど、自分には合わないかもしれない。

使ったことある人の感想が知りたい。

このようなお悩みにお答えします。

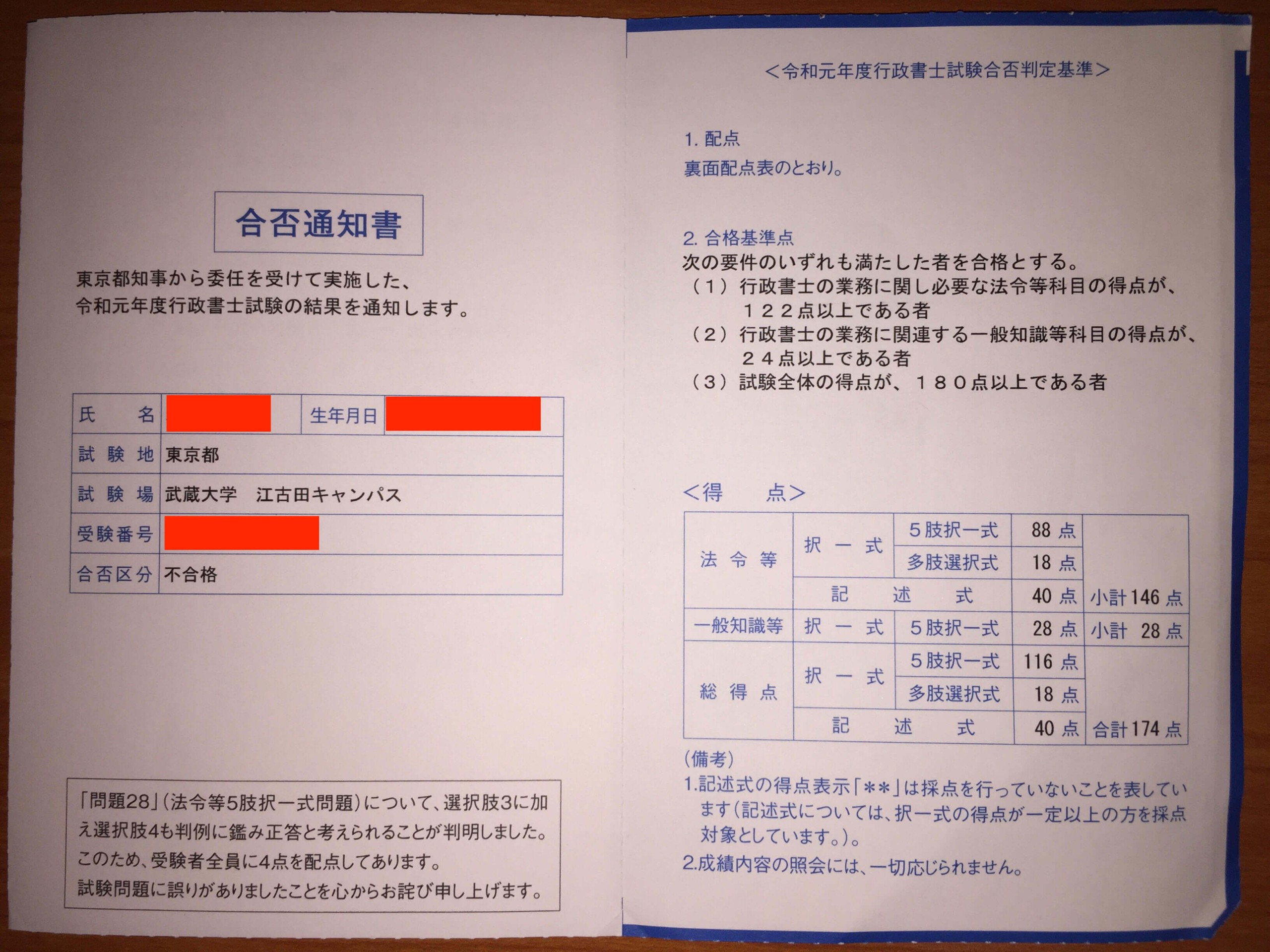

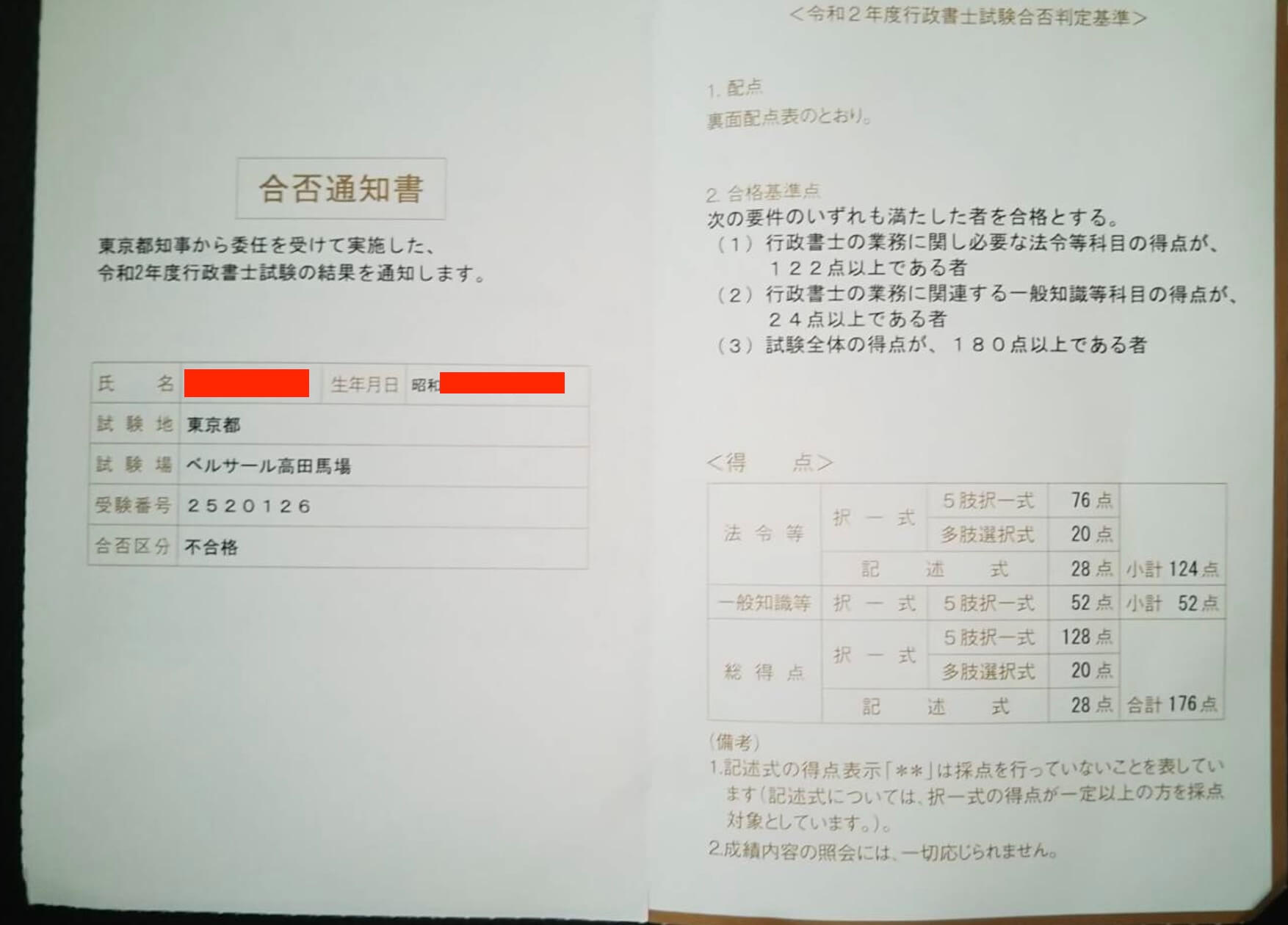

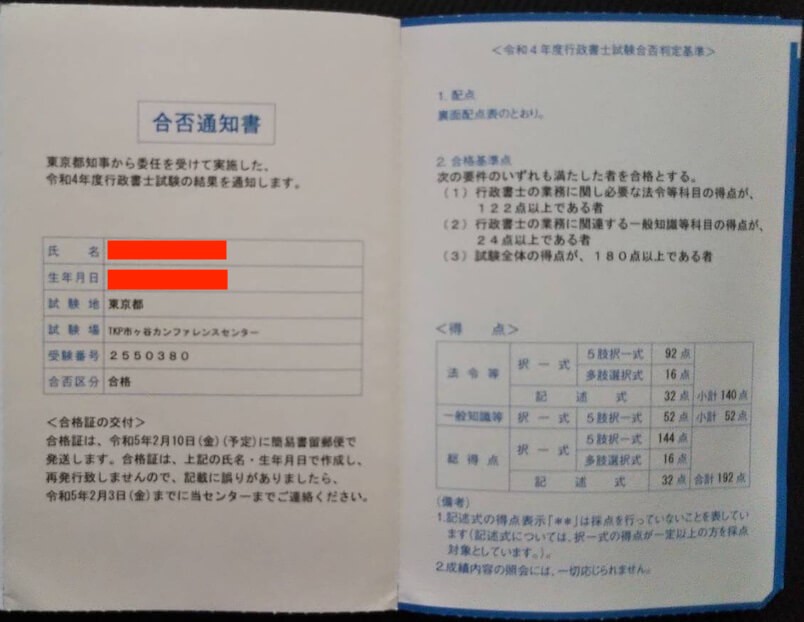

管理人の受験歴(クリック→)

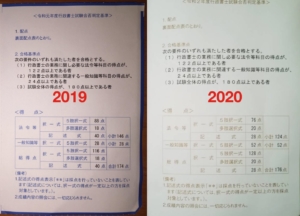

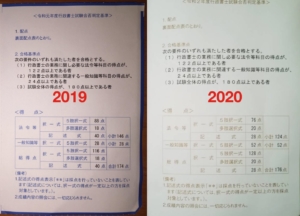

1年目(2019):独学で174点(LECのウォーク問を中心に勉強)

» 【行政書士受験ブログ】独学1年目、不合格だった理由|勉強時間・使用テキストなど

2年目(2020):独学で176点(スー過去・合格革命肢別を中心に勉強)

» 行政書士試験「独学は厳しかった」2年連続170点台不合格|勉強時間とテキスト

3年目(2021):海外居住のため受験を諦めました。スー過去を一周のみで断念

4年目(2022):192点で合格(スタディング通信講座で勉強)

»「本試験、受けてきました。」結果と感想|難易度など

» スタディング行政書士の実態|400時間使った僕が解説

スタディング公式サイトでも僕の合格体験談を掲載頂いてます。

結論から言うと、

よくわかる民法は、良書なのは間違いないけど、僕には合っていませんでした。

なぜ僕には合っていなかったのか、

それでも良書と言えるのはなぜか、

特徴や使い方などをレビューします。

「よくわかる行政法」が本シリーズの中で一番オススメです。

» 【よくわかる行政法】評判と5つの特徴【受験生レビュー|行政書士試験】

本記事の内容

・「よくわかる民法」を使ってみてわかったこと

・「よくわかる民法」のわかりやすい理由

・「よくわかる民法」のタイプに合わせた使い方

ちなみにアマゾンで買うと1,690円。

国家試験受験のための「よくわかる民法」とは

コンセプトは、”基本的知識と法的思考力が自然な形で身につく”です。

サラっと言いましたが、この基本的知識と法的思考力は行政書士試験にはとても大切で、これさえあれば合格できます。

行政書士試験とは・・・

全ての条文知識と重要判例の要所を暗記できれば合格できる試験です。

しかし、それは不可能なので、

「本当に重要な基本的知識(重要条文)と重要判例の要所を暗記して、

あとは法的思考力でカバーして6割以上取りましょう。」

という試験です。

ということで、行政書士試験とは、基本的知識と法的思考力を測る試験と言っても過言ではありません。

本書のコンセプトは行政書士にピッタリということです。

著者:神余 博史 (かなまる ひろふみ)氏

予備校・通信教育機関等で20年以上にわたって行政書士試験等の受験指導をしてき講師

本書の対象読者:

・民法が苦手な人・民法を初めて学習する人

・民法でつまずいている人

定価 :3,300 円( 税込)

大きさ:A5 判

ページ数:568ページ

発行日:2019年07月27日

出版社:自由国民社

第9版は、2017(平成29年)債権法改正、2018(平成30)年

相続法改正、および2019(令和元)年特別養子縁組の改正に対応しています。

引用:自由国民社

よくわかる民法の特色

各頁の記述を2段組:本文では、民法を理解するための「幹」となる部分を解説。細かい事項でも本文を理解するのに必須の法律用語などは右の段に記述。

青と黒の二色刷り:見出しは黒太字、重要語句は青字

各講の終わりに、司法書士試験、行政書士試験に出題された過去問、練習問題を掲載。

「よくわかる民法」を買った理由

きっかけは合格者のひとがYoutube上で紹介していたからです。

調べてみると、司法書士試験、行政書士、公務員試験、宅建、不動産鑑定士等の国家試験の受験に最適とのことで、

管理人

管理人行政書士試験のための専門書じゃないのか・・

と最初は購入をためらいました。

しかし、リサーチしてみると個人ブログ上やアマゾンのレビューでも「わかりやすい」と評判だったので購入を決意

〜「よくわかる民法に関する」ツイート〜

そうそう、『よくわかる民法』っていう本は僕は民法を理解するのにすごく役立ちました。 結局最後まで使ってました

基本情報技術者試験の勉強に挫折しそうなのでとりあえず民法勉強することにしました。自由国民社の「よくわかる民法」買いました。最初の数ページがとてもいい感じで一気に読めそうな気がします!行政書士試験にシフトチェンジ!

「よくわかる民法」を使ってみた感想

「これで大丈夫か?」(読みきれるのかの意味)

本書が届いて、僕が最初に思ったことです。

ページ数、文字の量の多さにひるみました。(後に挫折することに。)

実際に使ってみた感想は以下の通り。

・自分にはメイン教材としては合っていない

・行政書士試験に対しては必要十分な量

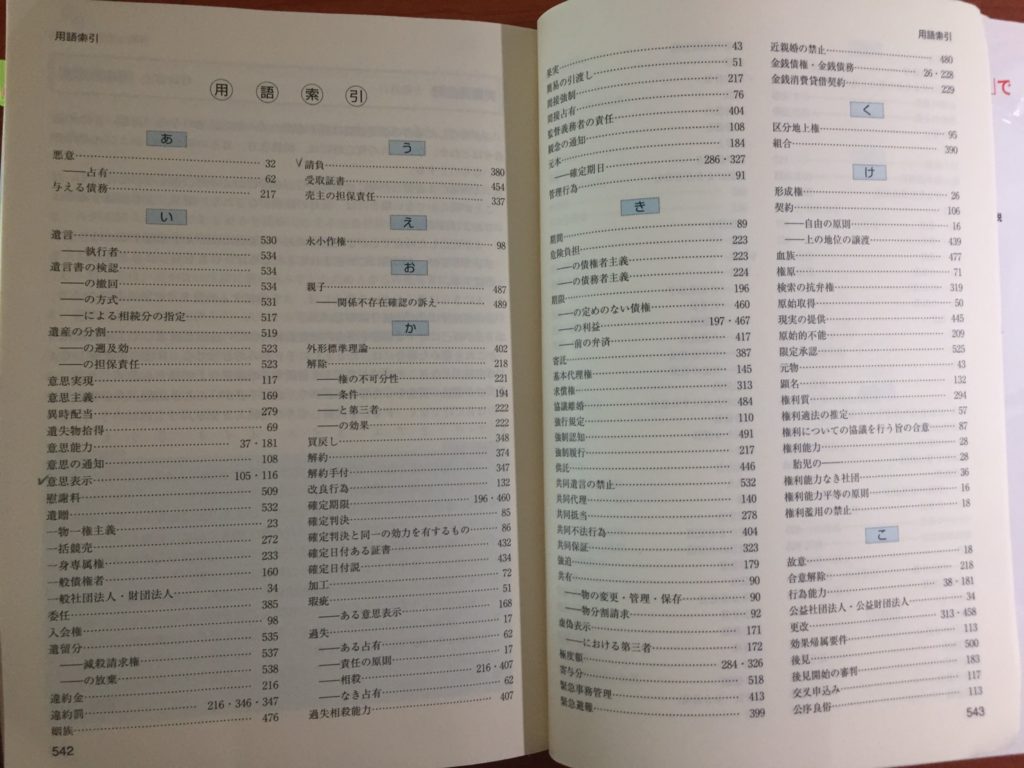

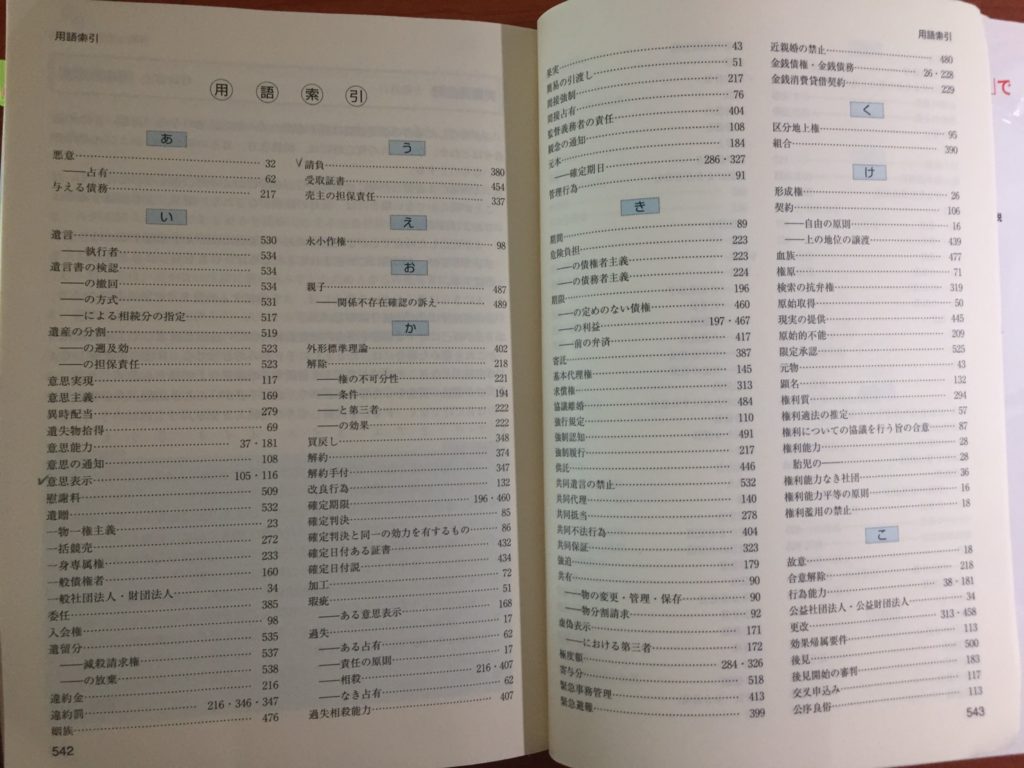

・索引が便利

自分にはメイン教材としては合っていない

初めての行政書士試験勉強で一番最初に買った本でした。

まずは1周読みきろうと試みましたが、読んでいるだけだとどうしても眠くなってしまい、半分程度読んだところで問題演習(過去問の回転)に移りました。

その後は、

・過去問の解説でわからないところを調べる

・苦手分野の講を通しで読む

などの方法で活用しました。

後になって気が付いたのですが、僕は、演習を重ねてインプットをしていくタイプだったので、分量の多い「よくわかる民法」はメインのインプット教材としては合っていませんでした。

行政書士試験の「民法」に必要十分な量

この必要十分とは、行政書士試験の民法5肢択一式が満点もしくは満点近くを目指せる量という意味です。

しかし、試験科目も多く、全体の6割を取れば合格できる行政書士試験において、完璧を求めすぎることはかなり危険です。

民法の5肢択一式で8問・9問正解を目指すよりも、行政法で17問・18問正解を目指す方が得点効率が高いからです。

勉強を始める時期や個々の得点計画によっては、メインのインプット教材としては、合わない人もいると思います。使い方には気をつけましょう。

索引が便利

スマホやパソコンよりも行政書士受験生にとっては、自分が求めている情報に最短でアクセスできます。

「よくわかる民法」わかりやすい3つの理由

「よくわかる民法」はネット・SNS上で評判なのですが、その理由は本当にわかりやすいからだと思います。

読者にわかりやすいと感じさせる理由を3点紹介します。

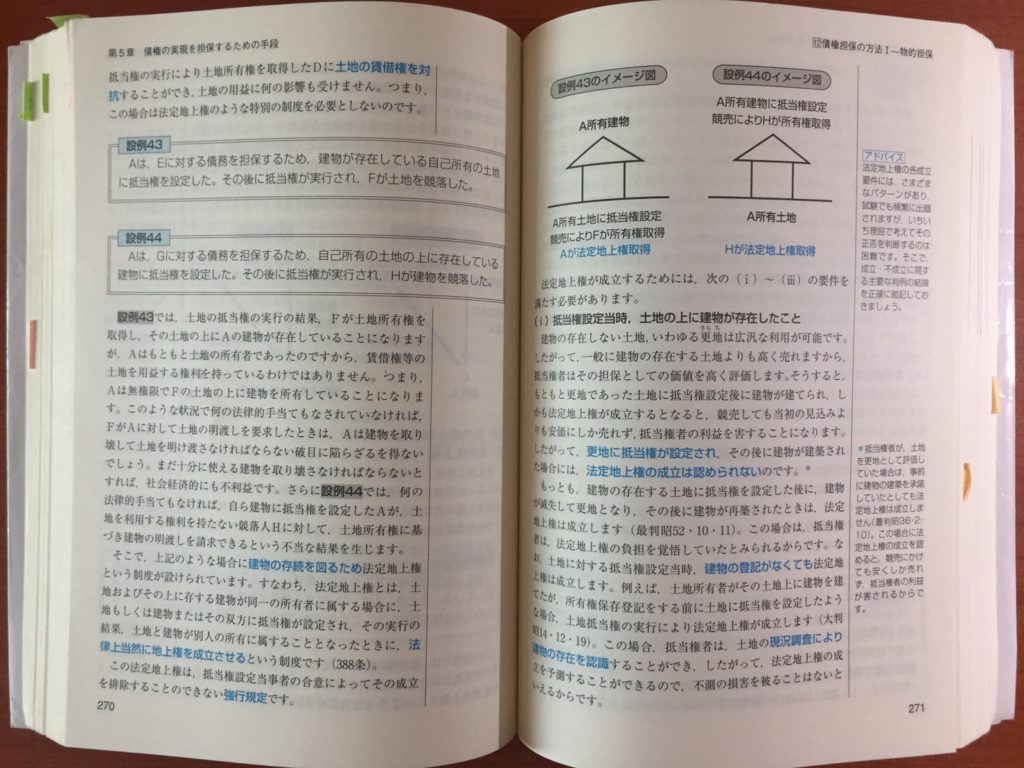

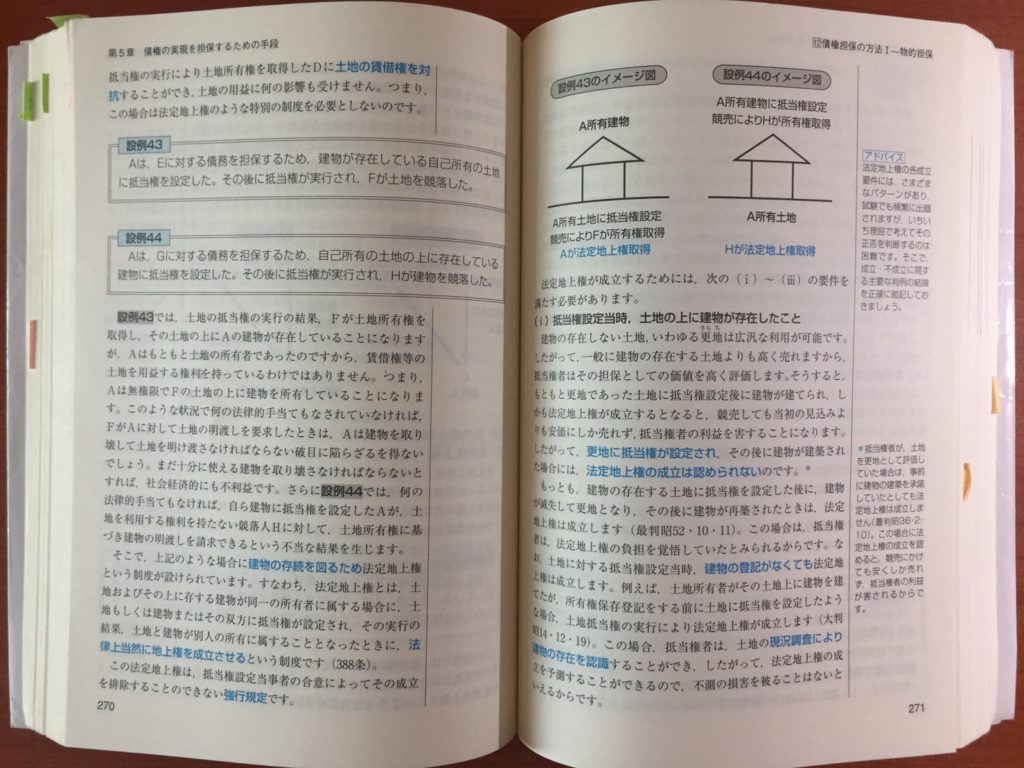

わかりやすい理由① 具体的イメージから条文へ

本書の構成は、

イメージしやすい設例(事例) → 条文に当てはめる → 条文の説明 → 設例の場合どうなるか

という流れになっています。

例えば、

「設例」

『Aは、飲酒酩酊して車を運転中、誤ってBの家屋に車を衝突させ、家屋の一部を壊してしまった。』

引用:よくわかる民法

これを民法の条文に当てはめるとコレ↓です。

『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』

引用:民法709条

いきなり条文をバンって出されるよりも、このようにイメージできる設例から入っていくことで、初めて勉強する人もとっつきやすいです。

わかりやすい理由② オリジナルの民法よりも理解しやい順序配列

民法という法律は大まかに言うと、次の流れになっています。

「総則」→「物件」→「債権」→「親族」→「相続」

問題なのが、最初の「総則」を理解するために、中盤・後半で勉強する物権・債権・親族の知識が必要になってくる事です。

これが初学者を混乱させます。

そこで、本書ではオリジナルの民法典の体系的な配列にこだわらず、

記述を最も適切と思われる位置に配置し、通しで読めるように工夫されています。

わかりやすい理由③ 小見出しを利用して複数回転読める

小見出しを使うことで、1回転の読む分量を減らすことにより複数回転読みやすくなります

本文以外に以下のような小見出し(※正確には凡例)がついています。

| Check | 本文の記述に関する重要事項の説明 |

| 一歩前進 | 理解しにくい部分を補足して説明 |

| ここが狙われる | 試験で狙われやすい事項 |

| 閑話休題 | ちょっとしたコラム。息抜き |

| 用語の説明 | 用語の説明 |

| アドバイス | 学習指針や出題傾向 |

| * | 本文を理解するために参考となるコメント |

これがあることによって、

・1周目を読むときは、「一歩前進」を飛ばす。

・2周目を読むときは、「閑話休題」・「用語の説明」・「アドバイス」を飛ばす。

・試験前は、「ここが狙われる」だけを読む

のように、1回転の読む分量を少なくすることにより、複数回転読みやすくできます。

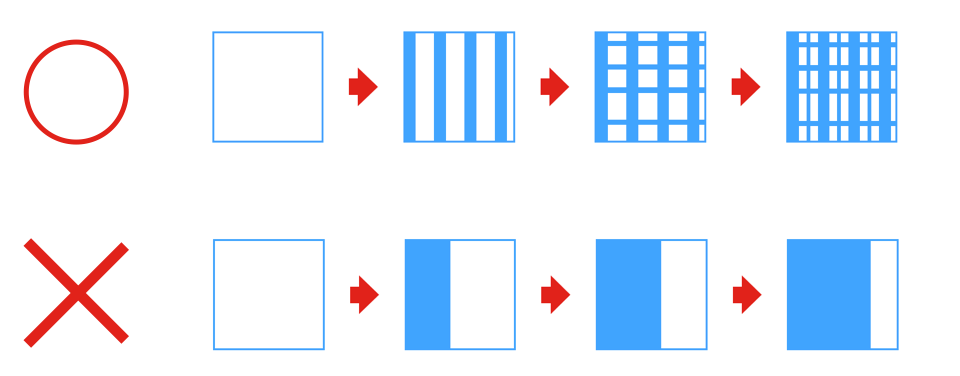

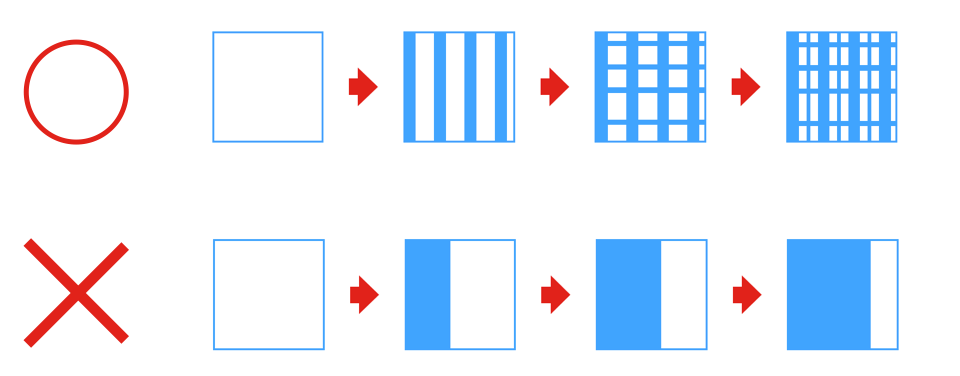

これがなぜ良いのかと言うと、法律の勉強は、まず全体像をとらえ、その次に各部に枝葉を付けていくという方法が有効だからです。

下のようなイメージです。

「よくわかる民法」を安く買う方法

調べてみましたが、出版社の自由国民社で買っても、アマゾン・楽天・Yahooショッピングで買う値段と変わりません。

ポイントを貯めているところで買いましょう。

「よくわかる民法」 自分のタイプに合わせた2種類の使い方

インプット学習が中心の人、

アウトプット学習が中心の人

で使い方を分けるのが効果的です。

インプット学習が中心の人

頭から読んでいっても十分効果的だと思います。

インプット中心で勉強を進める場合は、本文を読みながら「ここは過去問で問われた」、「ここは過去問を解く時のキーワードとして出てきた」

と、思い出せる状態になる必要があります。

1冊のボリュームが結構ある(第9版568ページ)ので、アウトプットの練習(過去問演習)を始めるのが遅くなることに気をつけてください。

アウトプット学習が中心の人

全体は読まず、苦手分野の講だけを通しで読む。

「遺留分だけ」、「法定地上権だけ」、「譲渡担保だけ」、「根抵当権だけ」

のような感じです。

ひたすら過去問演習を通してインプットしていきましょう。

ただし、過去問を解く際に、自身のメインテキストのどの部分が問われているのか、六法のどこかを思い出せるように状態になる必要があります。

まとめ

- よくわかる民法とは

-

国家試験受験のための「よくわかる民法」は行政書士試験に合格するためのぴったりなコンセプト(基本的知識と法的思考力が自然な形で身につく)を掲げている

- 使ってみてわかったこと

-

✔︎ 問題演習を通してインプットして行くタイプの人には、メイン教材としては合っていない。

✔︎全体の6割をとれば合格できる行政書士試験に対しては十分すぎる量 → 自身の学習開始の時期や得点計画に合わせて使う必要がある。(注意が必要)

✔︎ 索引が便利。ネットよりも行政書士受験生が欲しい情報にアクセスできる。

- わかりやすい理由

-

✔︎ 具体事例のイメージから入り、条文の説明をしているのでわかりやすい。

✔︎ オリジナルの民法典よりも理解しやすい配列に組み替えている。

✔︎ 小見出しを利用することで、法律学習に最適な読み方ができるようになっている。 - タイプに合わせた使い方

-

✔︎ インプット学習が中心の人

→あたま頭から読んでいっても、メインのテキストとしても使える。

✔︎ アウトプット学習が中心の人

→苦手分野を理解するためや索引を利用。全部は読まない。

今回は、以上です。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

2年間の試験勉強で使ったテキスト・勉強時間を次の記事で紹介しています。

ちなみにアマゾンで買うと1,690円。

行政書士講座タイプ別おすすめ9社

【2024年版】

| タイプ | 絶対に合格したい | 絶対に合格したい | 絶対に合格したい | 絶対に合格したい | コスパ重視 | コスパ重視 | コスパ重視 | とにかく忙しい | とにかく忙しい | とにかく忙しい |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通信講座 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 初心者向けコース | 入門総合ライト | 合格講座 スタンダード | パーフェクトコース | 森Tの1年合格講座 | カレッジコース | 月額制 | 合格革命コース | 合格コース コンプリート | S式合格講座 | バリューセット3 |

| 講義時間 | 266h | 194h | 201h | 230h | 211h | 208h | 50h | 83h | 72h | 78h |

| 特徴 | 圧倒的な講義の分かり安さ | 挫折させない仕組み | 通学と通信が同じ料金 | 講義が分かりやすい・面白い | ・サポート充実 ・2年コースあり | 月額制 | 市販書籍と通信講座の融合 | 全てスマホで完結 | スマホでインプット・アウトプット可能 | スマホでインプット・アウトプット可能 |

| 講座費用 | 183,040円 | 178,000円 | 235,000円 | 165,000円 | 125,000円 | 3,480円/月 | 49,800円 | 53,460円 | 59,800円 | 94,800円 |

| 合格者数 合格率 | 296名 56.17% | 106名 – | – 48.86% | 26名 – | 125名 – | – – | 複数名 – | 160名 – | – 31.03% | – 54.1% |

| 評判 | 評判 | 評判 | 評判 | 評判 | 評判 | 評判 | 評判 | 評判 | 評判 | 評判 |

| 無料 講義体験 | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP |

そもそも行政書士試験とは、どんな試験か?

満点:300点、合格ライン:180点の試験。

【配点】

法令科目:244点(足切りライン:122点)

一般知識科目:56点(足切りライン:24点)

【科目】

法令科目:憲法・民法・行政法・商法・会社法

一般知識科目:政治・経済・社会・文章理解

【問題の種類】

① 5肢択一式(マーク式):5つの選択肢から1つの肢(妥当or妥当でないもの)を選ぶ選択問題。全54問(1問4点)

② 多肢選択式(マーク式):1つの文章に空欄ア~エがあり、20の選択肢から当てはまる語句を選ぶ問題。全3問×空欄4つ(1空欄2点)

③ 記述式:設問に対して40字程度で解答する問題。全3問(1問20点、部分点あり)

試験のスケジュール・受験者数・合格者数・合格率などは下記サイトから確認できます。

» 一般財団法人 行政書士試験研究センター

コメント